Das Mappenwerk

„Prometheus 1982“

Daten zu diesem Glanzstück

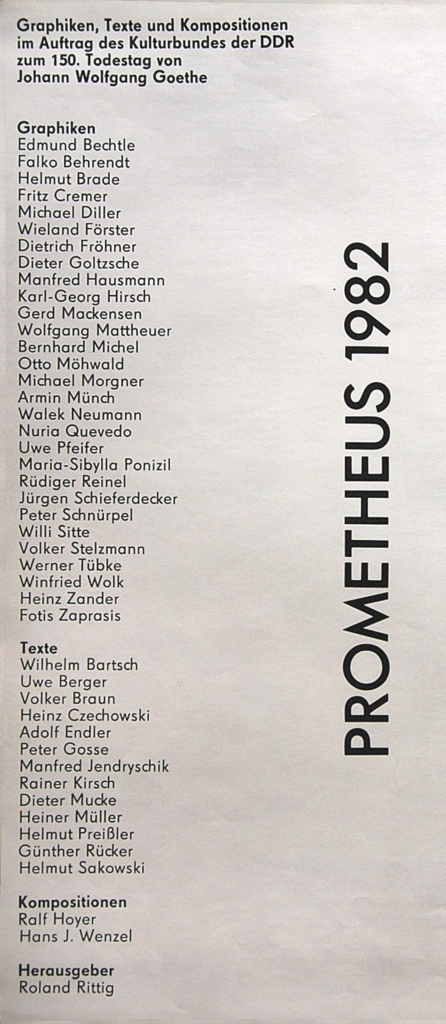

27 Grafiken, 10 Texte und 2 Kompositionen

Auftraggeber: Kulturbund der DDR

Herausgeber: Roland Rittig

1982

50 x 65 cm (Mappe)

Expl. Nr.: II 28/30

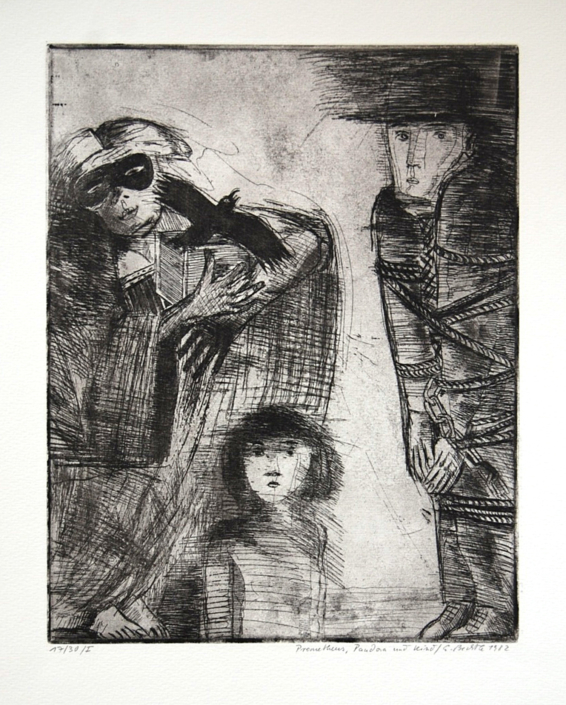

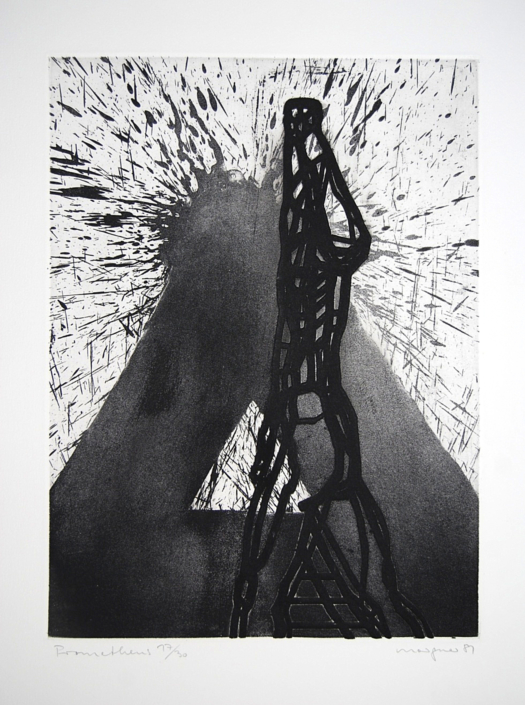

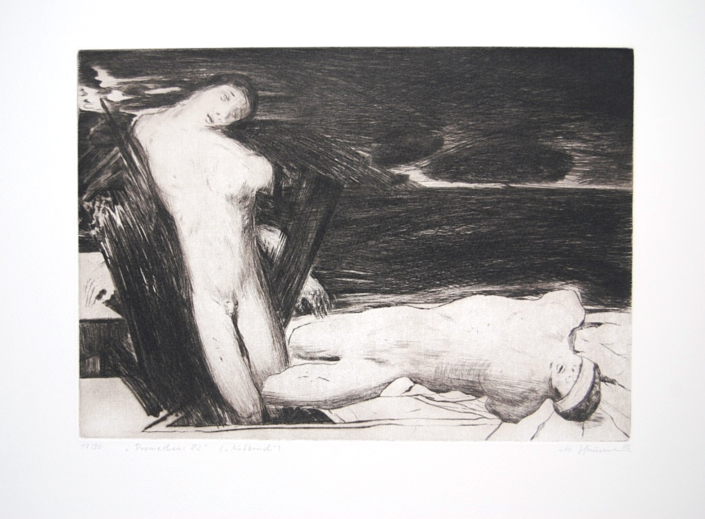

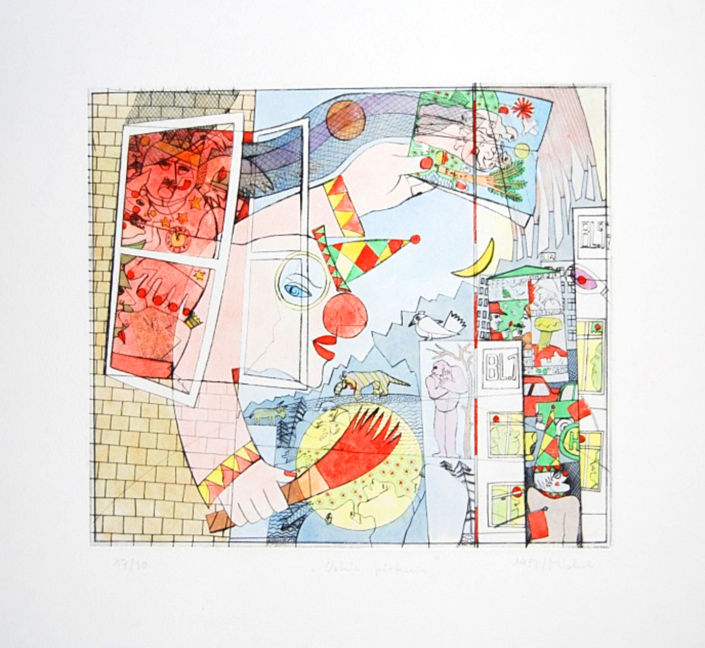

Das Mappenwerk „Prometheus 1982“, das anlässlich des 150. Todestages von Johann Wolfgang von Goethe durch den Kulturbund der DDR in Auftrag gegeben wurde, enthält 27 Grafiken, zehn Texte sowie zwei musikalische Kompositionen. Namhafte bildende Künstler, Schriftsteller und Komponisten der DDR, die auch international längst bekannt waren, beteiligten sich an dem Projekt, das in einer Reihe zahlreicher Grafikaufträge des Kulturbundes stand. Doch dieses Projekt des Vereins sollte erstmals interdisziplinär werden und Künstler aus allen Bezirken einbeziehen. Aufgrund seiner Erfahrung auf diesem Gebiet und persönlichen Kontakte wurde Roland Rittig, ein heute in Zeitz lebender Literaturwissenschaftler, mit der Herausgabe beauftragt.

Geplant waren Ausstellungen in der ganzen DDR – in den hunderten Kleinen Galerien des Kulturbundes. Doch dazu kam es nie. Kurz nach der Eröffnungsveranstaltung in Dresden, die man nicht mehr absagen konnte, wurden die Mappen eingezogen und magaziniert. Im Jahr darauf wurde das gesamte Projekt in einem internen Beschluss der Abteilung Kunst und Literatur verboten, von dem die beteiligten Künstler und Wissenschaftler aber nie etwas erfuhren. Das Gesamtkunstwerk sollte ins Depot verbannt und totgeschwiegen werden. Zu den Gründen, die dazu führten, gibt es nur Vermutungen. Unter dem Druck der Kulturabteilung des Zentralkomitees der SED fühlten sich womöglich führende Funktionäre des Kulturbundes verunsichert, denn das Ergebnis der Auftragsarbeiten wich erheblich von ihren Vorstellungen ab.

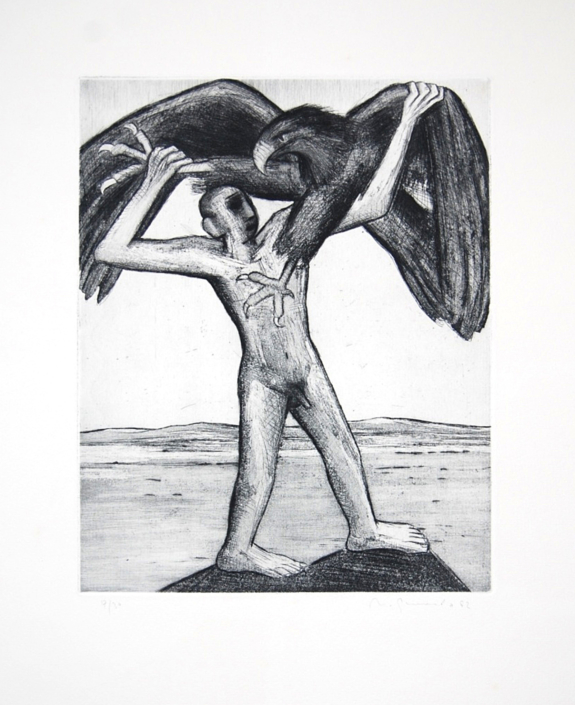

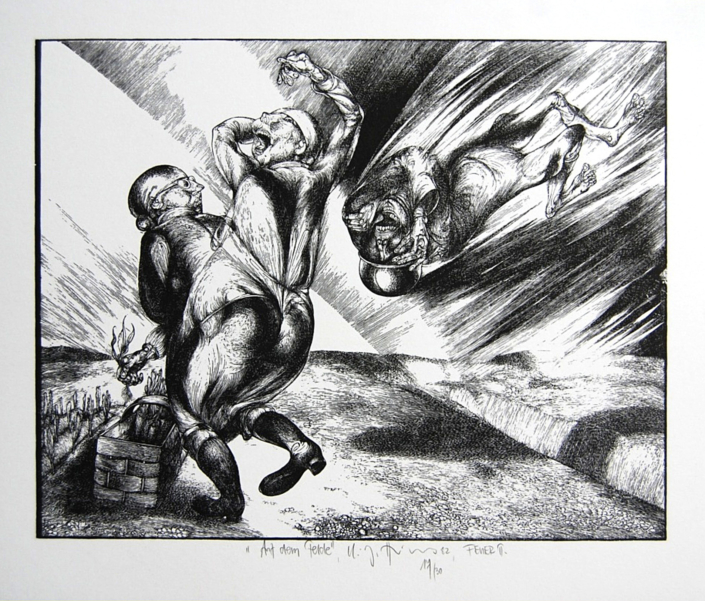

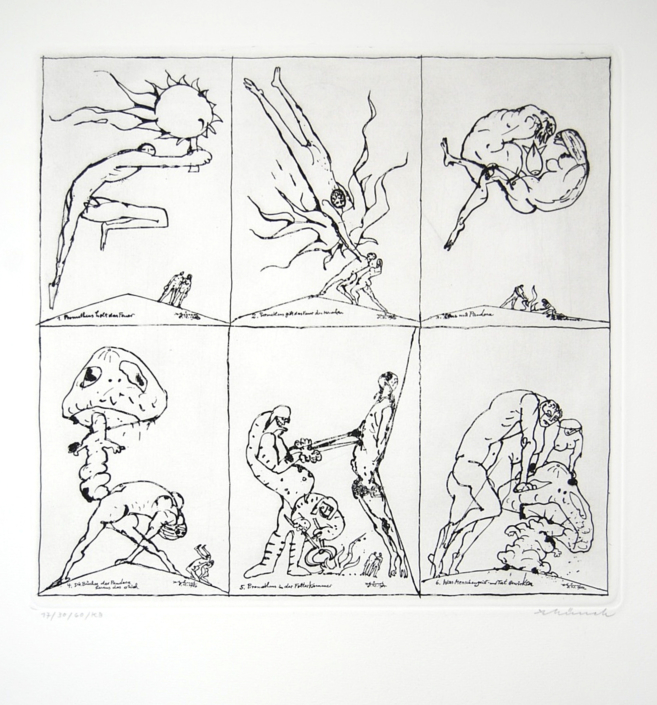

Als thematischer Ansatz der Auseinandersetzung war allen Beteiligten die mythologische Figur des Prometheus in Anlehnung an Goethes gleichnamiges Gedicht aus dem Jahr 1773 vorgegeben. Gemäß der antiken Sage stahl Prometheus heimlich das göttliche Feuer, um es als Quelle der Zivilisation und wachsender Erkenntnis den Menschen zu bringen. Zur Strafe ließ ihn Zeus an einen Felsen im Kaukasus fesseln, wo täglich ein Adler von seiner immer wieder nachwachsenden Leber fraß bis Herakles den Vogel erschoss und somit den unsterblichen Titanen von seinen jahrelangen Qualen erlöste.

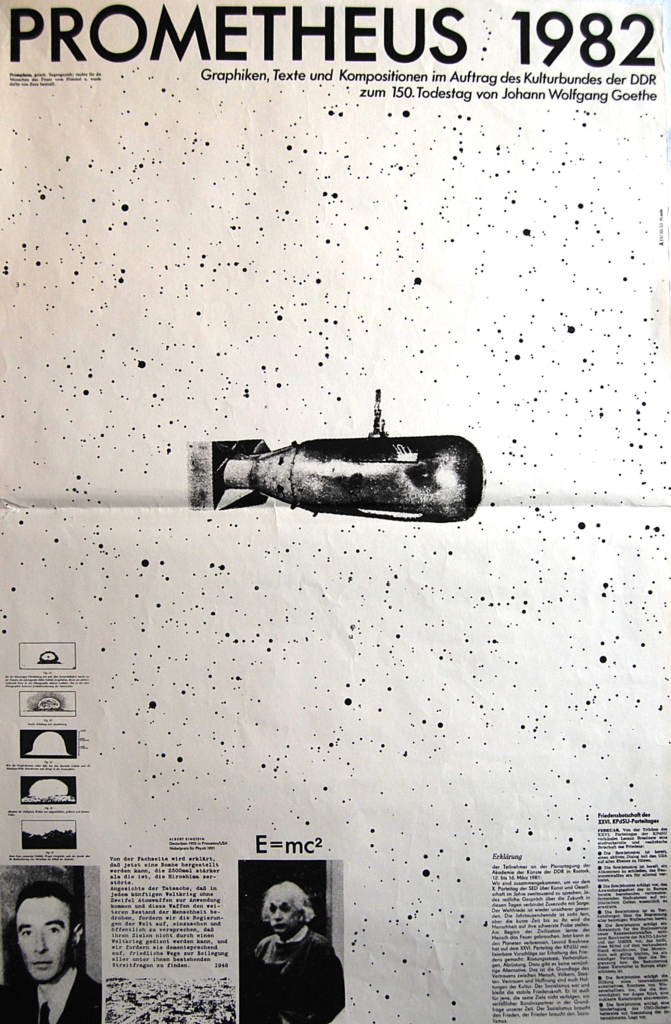

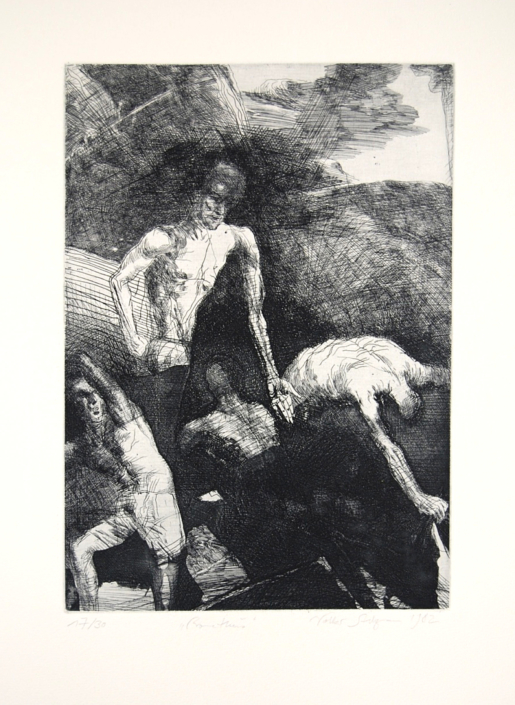

Entsprechend der offiziellen Lesart von Goethes Gedicht, das Schulstoff in der DDR war, erwarteten die Auftraggeber ein Loblied auf die Menschheit, die Wissenschaft und den Fortschritt, wozu es Götter nicht brauche. Man erhoffte sich besonders bei der jüngeren Generation das Vertrauen in die eigene Kraft und deren Fähigkeit zur Weltveränderung zu stärken. Doch angeregt durch die Texte Goethes fragten sich die Künstler, was die Taten des Prometheus in der Gegenwart bedeuten. Sie waren beunruhigt über die weltpolitische Lage, die Anfang der 1980er-Jahre vor allem geprägt war vom Wettrüsten der Großmächte, Krieg in Afghanistan, von Konflikten in Lateinamerika, sozialen Unruhen in Polen und eine krisenhafte Entwicklung des DDR-Gesellschaftssystems. Für die Künstler, die mit ihren Arbeiten zum Nachdenken anregen wollten, offenbarte der griechische Mythos bezogen auf die aktuelle bedrohliche Situation neue Dimensionen: Das Feuer, das Prometheus den Menschen gibt, birgt eben nicht nur Hoffnungen, sondern auch Gefahren. Doch seine kulturfördernde und lebenserhaltende Kraft kann es ausschließlich bei friedlicher Nutzung generieren. Es ist diese Ambivalenz zwischen Schöpfung und Zerstörung, die viele Künstler auf unterschiedliche Art und Weise in ihren Werken thematisierten.

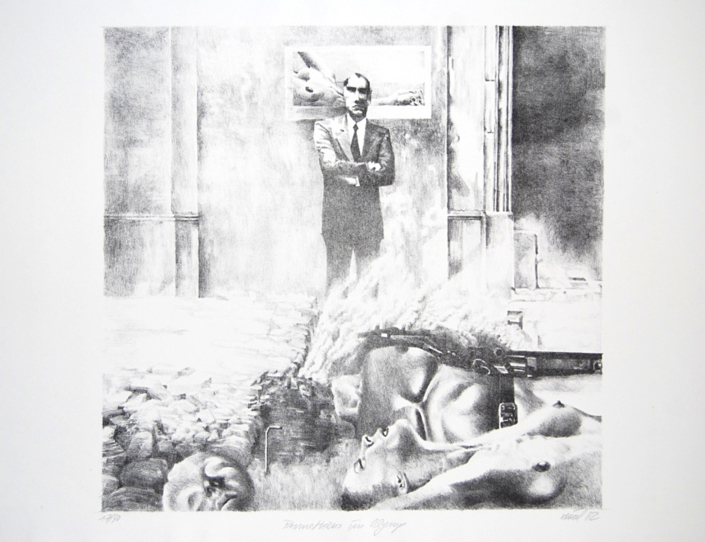

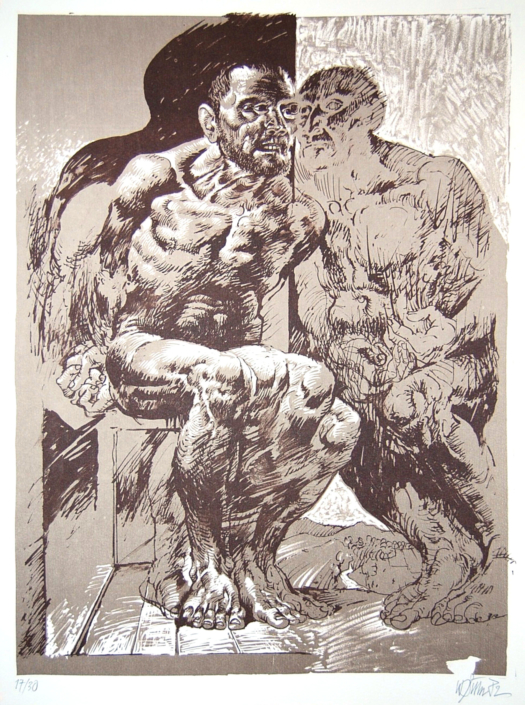

Die kritischen Reflektionen und die negative Deutung der Figur des Prometheus, die nicht als revolutionärer Held und Synonym für den gesellschaftlich-technischen Fortschritt dargestellt wurde, löste starke Unzufriedenheit beim Auftraggeber aus. Insbesondere die Texte stießen auf Ablehnung – einige wurden bereits bei der Dresdner Eröffnung zensiert, weshalb manch Betroffener lautstark den Saal verließ. Unter den Grafiken war es vor allem das Blatt von Falko Behrendt, das den herrschenden Kulturfunktionären der DDR extrem missfiel. Mit seinem Prometheus als amputierte Marionette an den Fäden höherer Mächte verdeutlicht der Künstler, dass der einzelne Mensch keinerlei Einfluss auf die damals existenziell gefährdete Weltlage hat. Derartige Botschaften hätten wohl in den Kulturbund-Galerien zu einer öffentlichen Debatte und unerwünschten Einsichten geführt. Folglich durfte das Projekt „Prometheus 1982“ nicht mehr existieren, nicht mal mehr genannt werden. Trotzdem gilt es heute als Höhe-, gleichzeitig aber auch als Endpunkt der ambitionierten Auftragspolitik des Kulturbundes der DDR.

Als die Leitung des Kulturbundes die Fertigstellung der Mappe unterband, waren die musikalischen Werke für die einzelnen Exemplare noch nicht vervielfältigt und ein fertig vorbereitetes Begleitheft mit wissenschaftlichen Einführungen noch nicht gedruckt. Das Kunstprojekt konnte nicht wie geplant beendet werden. Von den 60 Exemplaren der Mappe mit den Grafiken und Texten verschwand die Hälfte im Depot, die anderen 30 Mappen mussten als Belegexemplare an die Künstler ausgeliefert werden. Durch den Ankauf eines dieser Künstlerexemplare gelangte trotz umfangreicher operativer Maßnahmen des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, die das gesamte Projekt begleiteten, eine Mappe heimlich in eine öffentliche Sammlung – in die des Museums Schloss Moritzburg Zeitz. Es ist unserer ehemaligen Mitarbeiterin Ursula Rittig zu verdanken, dass die einzige vollständig erhaltene Prometheus-Mappe hier aufbewahrt wird. Sie brachte nicht nur den Mut für den Kauf des verbotenen Werkes auf, sondern vervollständigte es auch über die Jahre. Zudem wurde im Museum verschiedenes Material zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Projekts gesammelt, das einen bedeutsamen Teil zur Erforschung der Kunst- und Kulturgeschichte der DDR beiträgt.

Die Grafiken

Im Detail

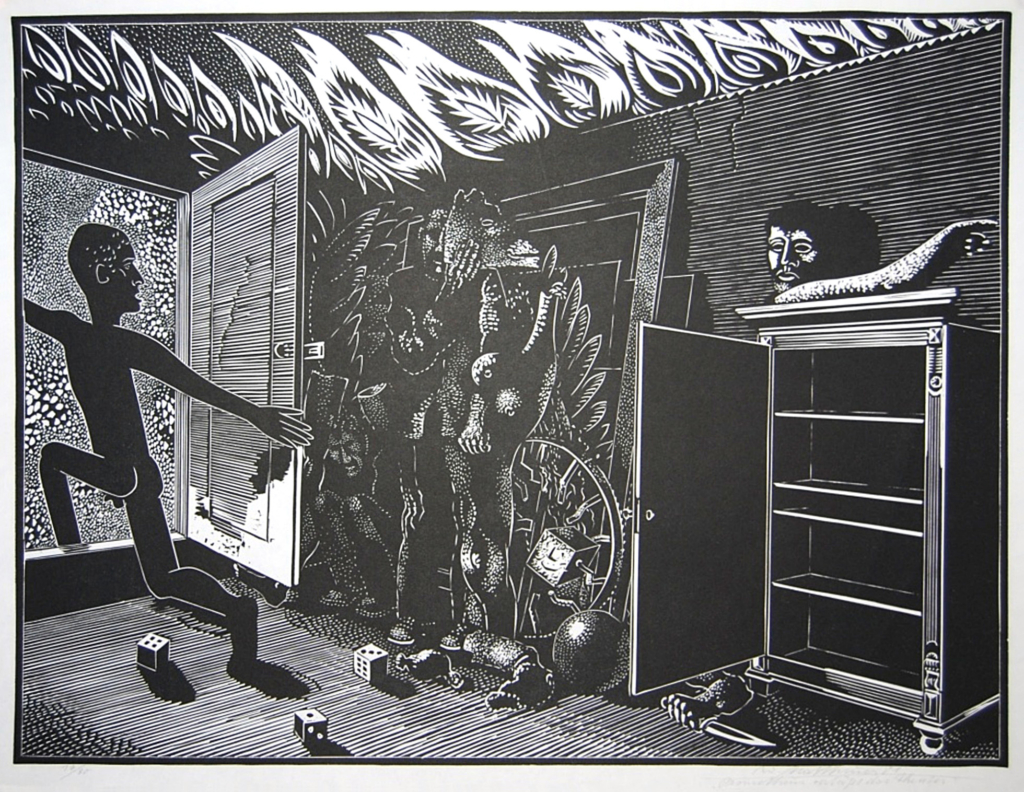

Wolfgang Mattheuer

„Prometheus verläßt das Theater“

Linolschnitt auf Papier

Blatt: 49 x 64,1 cm

Druckplatte: 46 x 60,8 cm

Inv. Nr. VI / b 82 – 81

Prometheus flüchtet aus einem brennendem Raum. Entsetzt blickt er noch einmal zurück in die geplünderte Requisitenkammer des Welttheaters Theatrum mundi – eine Metapher für die Eitel- und Nichtigkeit der Welt. Auf der Bühne der Welt sind nur noch ein leerer Schrank und Reste zur Ausstattung diverser Kulissen zu finden: Bilderrahmen, deren Darstellungen von Personen, Ereignissen oder Werten verloren gegangen sind; ein Rad mit zerbrochenen Speichen, gescheiterte Geschichte symbolisierend; und nicht zuletzt die Masken ihrer Rollenträger.

Anfang der 1970er-Jahre entdeckt Mattheuer das Motiv der Maske für seine Kunst. Schon bald avanciert es zu einem der zentralen Bildthemen im Œuvre des Künstlers. Mattheuer selbst erfährt die Welt als eine des Maskenzwangs. Für eine Gesellschaft, die auf Kontrolle beruht und ihre Mitglieder zwingt, sich dem System zu beugen, ist Maskierung bezeichnend. Einerseits sieht Mattheuer den Vorteil von Maskerade zur Tarnung und zum Schutz der Persönlichkeit. Andererseits zeigt er in seinen Arbeiten die Gefahren, die das Tragen von Masken birgt. Der Künstler entwickelt im Wesentlichen drei unterschiedliche Maskenmotive, die er wiederholt verwendet. Zwei Motive kann man auch auf dem Blatt „Prometheus verläßt das Theater“ entdecken. Zum einen entstehen Kastenmänner wie jener vor dem Rad, die unter ihren allseitig grinsenden Kartonköpfen ihre Identität verloren haben. Zum anderen tauchen immer wieder Schafsmasken auf, mit denen der Träger Dummheit, Gutgläubigkeit und Naivität vortäuscht. Der Mann in der Bildmitte ist gerade dabei, sich mit der linken Hand eine Schafsmaske anzulegen. Auf diese Weise offenbart die Figur eine Gesichtshälfte, während sie den Betrachter frontal anblickt. Hier zeigt sich Mattheuers Interesse an der Doppeldeutigkeit, die dem Symbol der Maske inhärent ist: Zugleich Verbergen und Gesicht-Zeigen. 1980 schreibt er in sein Tagebuch: „Heißt denn Befreiung des Menschen nicht auch, oder sogar vor allem: Befreiung des Menschen von seiner Maske?“¹

Doch die Würfel sind bildlich gefallen. Hoch schlagen die Flammen an der Decke, die Zerstörung nimmt ihren Lauf. Prometheus hat verloren – das Feuer zur Veredlung des Menschengeschlechts mutierte zu einem Brand, der außer Kontrolle geraten ist. Die Flügel des Ikarus stehen wertlos in der Ecke – der Höhenflug ist gescheitert. Antike Mythen nehmen im Œuvre Mattheuers eine zentrale Rolle ein. Als Hinterlassenschaft der Antike sind sie für ihn selbstverständliches Material, das er nutzt, um mittels solch überzeitlicher und ortsungebundener Gleichnisse aktuelle Anliegen im Bezug auf die Gesellschaftsform der DDR, aber auch auf das menschliche Sein überhaupt, fassbar zu machen. „Mich interessiert an vielen Mythen und Historien, welche Bedeutung sie noch für uns haben, wie sie uns noch helfen können als Träger von durchaus noch nicht gelösten Problemen und Konflikten, für mich speziell als Träger von Bildideen.“²

Ab 1972 wendet sich Mattheuer dem Thema Prometheus zu – in mehreren Werken flüchtet er aus einem brennendem Raum. Mit Hilfe dieser mythologischen Figur will der Künstler auf die Missstände in der damaligen DDR aufmerksam machen und fordert auch mit diesem Bild dazu auf, der Wahrheit ins Auge zu blicken und die Notwendigkeit einer Veränderung der Realität einzugestehen. Ein breitenwirksames Blatt, das die damalige Diskussion über systemübergreifende globale Verantwortung in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit förderte und somit bis heute nicht an Aktualität verloren hat.

¹ Mattheuer, Wolfgang: Äußerungen. Texte, Graphik, Leipzig 1990, S. 121, 16.06.1980 [Tgb.].

² Ebd., S. 38f., 15.08.1973, aus: Interview mit der Leipziger Volkszeitung.

Die Texte

Die Kompositionen

Ralf Hoyer

„…ich war’s, ich bin’s…“

Erkundungen zum Thema Prometheus für Klavier, Tonband und Live-Elektronik

In dieser Komposition mischten sich erstmals Klavierklänge mit elektronischer Musik – ein Tabubruch in der sonst eher ernsten Musik der DDR. Außerdem fügt Hoyer Ausschnitte aus Texten der Prometheus-Mappe in das Musikstück ein.

Hören Sie hier einen Ausschnitt:

Komposition und Live-Elektronik: Ralf Hoyer

Klavier: Susanne Stelzenbach

Hans J. Wenzel

„DENKMALSTANDORT

MALSTANDORTDENK

STANDORTDENKMAL

ORTMALDENKSTAND“

Kammeroratorium zu Prometheus 1982 für Mezzosopran, Bass, Kinderstimme, Sprecher, Kammerchor und Instrumente auf Texte von Dieter Mucke, Akadi Zereteli, Renato Guttuso, Washa Pschawela, Heinz Czechowski, Victor Hugo

Text: Wiebke Havenstein

Fotos: Ursula Rittig, Wiebke Havenstein / © MSMZ

Video: Nadine Neumann, Wiebke Havenstein / © MSMZ

© VG Bild-Kunst, Bonn 2021 für Wieland Förster, Dieter Goltzsche, Karl-Georg Hirsch, Wolfgang Mattheuer, Michael Morgner, Armin Münch, Nuria Quevedo, Uwe Pfeifer, Jürgen Schieferdecker, Willi Sitte, Volker Stelzmann, Werner Tübke, Winfried Wolk, Heinz Zander und Fotis Zaprasis.

Literatur:

Berlin Brandenburger Bildungswerk e. V. (Hrsg.): Panik im Olymp. Kritische Grafik in der Kunst-Mappe 1982 des Kulturbundes der DDR, Ausst.-Kat., Berlin 2010.

Bürgerstiftung Düren (Hrsg.): Wolfgang Mattheuer. Von der Weite des Himmels… und den Mühen der Ebene – Werke aus der Sammlung Peter Mathar, Ausst.-Kat., Düren 2010.

Mattheuer-Neustädt, Ursula: Bilder als Botschaft – Die Botschaft der Bilder: am Beispiel Wolfgang Mattheuer. Ein Essay in zwei Teilen, Leipzig 1997.

Rittig, Roland und Ziemann, Rüdiger (Hrsg.): Prometheus 1982. Unbeliebte Kunst aus der DDR, Halle/Zürich 1995.

Rittig, Roland (Hrsg.): Prometheus 1982. Ich wars! ich bins!, Zeitz 1998.

Schönemann, Heinz: Wolfgang Mattheuer, Leipzig 1988.

Suermondt-Ludwig-Museum (Hrsg.): Wolfgang Mattheuer. Ikarus, der Unerkannte und der Jahrhundertschritt. Zeichnungen aus Privatbesitz, Ausst.-Kat., Aachen 2005.

Weitere Informationen finden Sie auch bei museum-digital.

Für Lehrende und Lernende bietet das Museum eine Fortbildung zu diesem Thema mit Roland Rittig als Referenten an:

©MSMZ

©MSMZ