Margarete mit Wurm, Barbara mit Turm…

Fünf spätgotische Heiligenfiguren aus der Ossiger Dorfkirche

Daten zum Glanzstück des Monats Oktober

Titel: „Margarete mit Wurm, Barbara mit Turm…“¹

Untertitel: Fünf spätgotische Heiligenfiguren aus der Ossiger Dorfkirche

Künstler: unbekannt

Entstehungsjahr: um 1480

Stilepoche: Spätgotik

Material: Laubholz

Höhe: zwischen 85cm und 89cm

Provenienz: Ossiger Dorfkirche; Altertumsverein (Altbestand)

Ersterfassung: 28. September 1960

Inventarnummer: VI/C 43a-e

¹„Margarete mit Wurm, Barbara mit Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madl“ ist ein Merkspruch, um die drei Nothelferinnen des Christentums mithilfe ihrer typischen Attribute zu beschreiben.

Über dieses Glanzstück

Die Figurengruppe stammt aus der nicht weit von der Stadt Zeitz entfernten, romanischen Ossiger Dorfkirche, wo sie einen Seitenflügel zierte. Laut dem Inventarbuch des Museums wurde sie am 16. Mai 1900 aus der Ossiger Dorfkirche entnommen und der Sammlung des Altertumsvereins für Zeitz und Umgebung hinzugefügt. Auf diesem Weg wurden sie dem Altbestand zugerechnet. Die Eintragung in das Inventarbuch erfolgte am 28. September 1960.

Heute befinden sich die fünf Glanzstücke des Monats als Teil der Dauerausstellung der Zeitzer Stadtgeschichte im zweiten Obergeschoss des Museums.

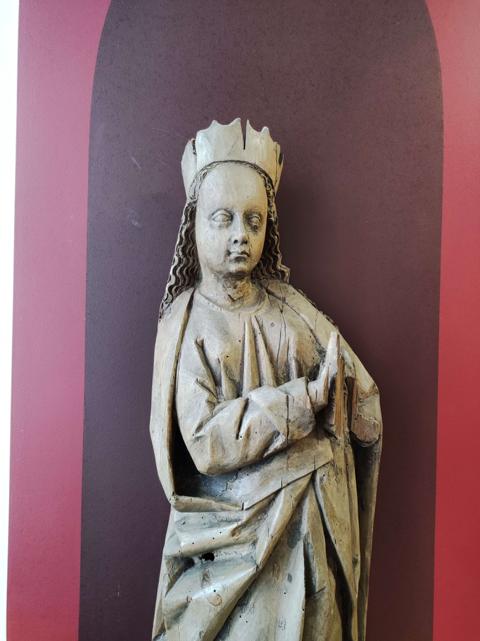

Die drei heiligen Madl

„Margarete mit Wurm, Barbara mit Turm, Katharina mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madl.“ Hinter diesem Merkspruch verbergen sich gleich drei der fünf Namen der hier vorgestellten Glanzstücke. Margarete, Barbara und Katharina zählen im Christentum zu den Vierzehn Nothelfern. Zudem werden als jungfräuliche Märtyrinnen und Teil der Virgines capitales häufig als Dreiergruppe dargestellt. Sie sind innerhalb der Gruppe in langen Gewändern mit einer Märtyrerkrone auf dem lockigen Haupt und auf einem kleinen Sockel stehend dargestellt.

Die Figur der Heiligen Barbara weist in ihrem heutigen Zustand mehrere Bruchstellen im Bereich der Füße, der linken Hand und des Kopfes, besonders an den Haaren, auf. Der Heiligen Katharina fehlt ein Teil der rechten Gesichtshälfte. Darüber hinaus ist die linke Hand teilweise beschädigt. An der Figur der Heiligen Margarethe lässt sich ein markanter Bruch im Bereich des Kopfes, sowie eine fehlende rechte Hand feststellen. Auch das Attribut weist einen Bruch auf. An allen drei Darstellungen lassen sich Wurmfraß und kleine Absplitterungen erkennen. Über ihre ursprüngliche Reihenfolge und Anordnung in der Ossiger Dorfkirche, können heute keine Aussagen mehr getroffen werden. Dennoch sollen sie hier in der Abfolge vorgestellt werden, wie sie in der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung zu besichtigen sind.

Der Überlieferung nach stammte Margarete aus Antiochien in Pisidien, war die Tochter eines heidnischen Priesters und fiel der Christenverfolgung Diokletians in der Zeit um 300 zum Opfer. Ihr wohl wichtigstes ikonographisches Erkennungsmerkmal ist der Drache, welcher in den verschiedenen Versionen ihrer Lebensgeschichte von großer Bedeutung und als Symbol ihres Sieges über den Teufel zu verstehen ist. Die Reliquien der Heiligen Margarete werden seit 1185 zu Montefiascone in der Toskana verehrt. Sie gilt als Patronin schwangerer und gebärender Frauen.

Die Heilige Barbara von Nikomedien, in dieser Darstellung mit einem Kelch anstelle eines Turmes, war eine Märtyrerin des 3. Jahrhunderts. Sie soll von ihrem Vater Dioscuros enthauptet worden sein, nachdem sie sich geweigert habe, ihren Glauben und ihre Hingabe zum Christengott aufzugeben. Neben ihrer Funktion als Patronin der Bergleute und Bauarbeiter, ist Barbara ebenfalls Schutzpatronin von Mädchen, Gefangenen und Sterbenden.

Die letzte der drei heiligen Madl ist Katharina von Alexandrien, eine jungfräuliche Märtyrerin aus der Zeit des Kaisers Maxentius (305–312). Über ihr Leben und Sterben ist wenig bekannt. Sie soll infolge eines theologischen Disputs das Martyrium durch Enthauptung mit dem Schwert erlitten haben, nachdem das Rad, auf dem sie den Tod finden sollte, zerbrochen sei. Ihr Leichnam sei daraufhin von Engeln auf den Berg Sinai getragen worden, wo später unter Kaiser Justinian I das Katharinenkloster errichtet wurde. Als Nothelferin wird sie vor allem als Beschützerin von Mädchen, Jungfrauen und Ehefrauen angesehen.

Maria mit dem Jesusknaben

Maria, die Mutter Jesu, ist im Christentum eine zentrale Figur und steht unter anderem für Reinheit, Glauben und bedingungslose Liebe. Ihre Bedeutung ergibt sich aus ihrer Rolle im Neuen Testament und in der christlichen Tradition. Dennoch sind historische und archäologische Quellen zum Leben der Maria außerhalb der Bibel kaum nachweisbar. Gleiches gilt nicht für ihre Darstellung in der Kunst und die verschiedenen Formen der Marienverehrung.

Das hier vorgestellte Glanzstück trägt ein langes, fließendes Gewand mit Umhang, und eine Krone, unter der langes, offenes Haar über ihre Schultern wallt. Sie steht leicht zur Seite gelehnt, den Jesusknaben auf dem rechten Arm, dessen Füße auf ihren linken Unterarm aufgestützt. Der Jesusknabe ist unbekleidet, das Gesicht vom Betrachter abgewandt, während Maria diesen direkt ansieht. Ob der Knabe etwas in den Händen gehalten haben könnte, muss offen bleiben. Die Symbolik der Figur und ihr sakraler Kontext sind dennoch unbestreitbar.

Eine unbekannte Heilige

Die fünfte und letzte der Figuren gibt hinsichtlich ihrer Identität Rätsel auf. Der Grund dafür liegt in ihrem fehlenden Attribut, ihrem Erkennungsmerkmal. Dieses lässt sich anhand der Bruchstellen nur noch in Ansätzen erahnen und deutet auf eine vermutlich quaderartige Grundform hin. Daraus ließen sich verschiedene mögliche Attribute ableiten, wie etwa eine Schatulle, ein Buch oder ein turmähnliches Konstrukt. Leider kann auf diesem Weg keine Klarheit erlangt werden, da jedes dieser Symbole bei einer Vielzahl weiblicher Heiliger auftreten kann.

Mit einem Buch in der Hand wird beispielsweise die Heilige Elisabeth von Thüringen dargestellt, unter anderem in einer im Naumburger Dom befindlichen Steinskulptur aus der Zeit um 1235. Dass es sich bei der Unbekannten um eine Darstellung der Elisabeth handelt, kann jedoch nur vermutet werden. Gegen die Identifikation spricht, dass ihre Lebensdaten weit von denen der anderen Heiligen abweichen und dass sie als einzige der Fünfergruppe nicht zu den heiligen Jungfrauen zählt.

Eine weitere Möglichkeit der Zuordnung beruft sich auf den Darstellungstypus der Virgines capitales, der Großen Jungfrauen, zu denen neben Barbara, Katharina und Margarete auch die Heilige Dorothea zählt. Zu den Nothelfern zählt sie jedoch nicht. Dorothea ist unter anderem Schutzpatronin der Gärtner, Blumenhändler, Bräute, Wöchnerinnen und der Neuvermählten.

Für eine mögliche Identifikation der unbekannten Heiligen mit Dorothea spricht ebenfalls der verbreitete Bildtypus der Virgo inter virgines, in welchem die Jungfrau Maria in der Mitte der Virgines capitales dargestellt wird. Dieser Anhaltspunkt, verbunden mit den eng zusammenliegenden Lebensdaten der vier Heiligen (außer Maria) und die Ähnlichkeit ihres Martyriums durch Enthauptung mit dem Schwert, spricht stark dafür, dass die spätgotische Figurengruppe in der Tat Barbara, Maria, Katharina, Margarete und Dorothea darstellt. Die eindeutige Zuordnung und Bestätigung dieser These muss jedoch ausbleiben.

Text und Fotos: Emily Haensch

© MSMZ

Literatur

- https://www.katholisch.de/artikel/26802-maria-von-nazareth-was-wir-wirklich-ueber-sie-wissen (zuletzt aufgerufen am: 04.09.2025 um 11:31 Uhr).

- Inventarbuch/Karteikartenkatalog und Aufzeichnungen des Museums.

- A. von Münchhausen, Die Attribute der Heiligen alphabetisch geordnet. Ein Schlüssel zur Erkennung der Heiligen nach deren Attributen in Rücksicht auf Kunst, Geschichte und Cultur (Hannover 1843).

- D. Farmer, The Oxford Dictionary of Saints (Oxford 52011).

- J. Torsy, Der große Namenskalender. 3500 Namen und 1495 Lebensbeschreibungen unserer Heiligen, in: Pastoralliturgische Reihe in Verbindung mit der Zeitschrift „Gottesdienst“ (Freiburg 31975).