Mörderin oder nicht?

Ein Lebensretter aus Zeitz

Daten zum Glanzstück des Monats Mai

Zwei Werke des Zeitzer Arztes Dr. Johannes Schreyer:

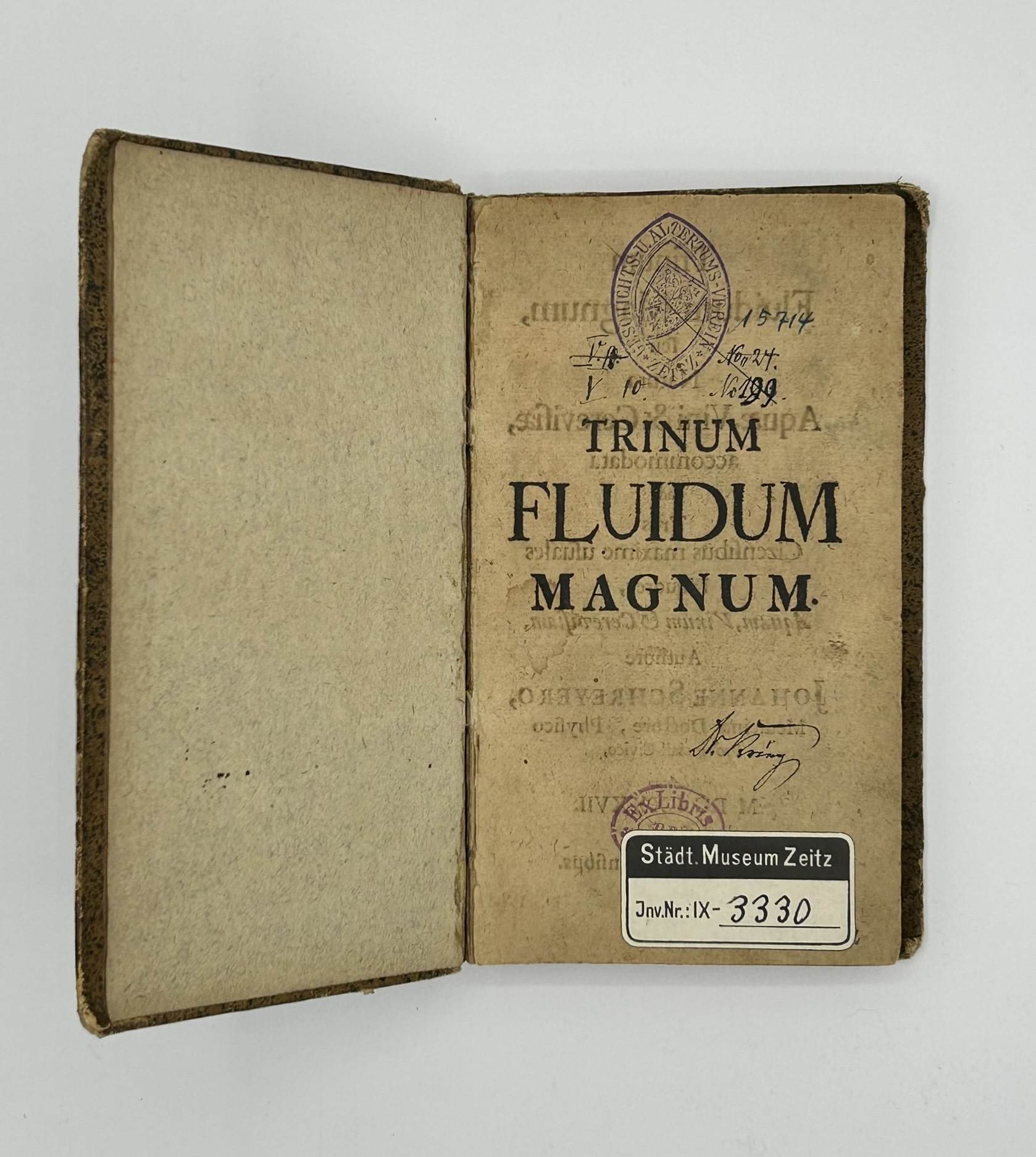

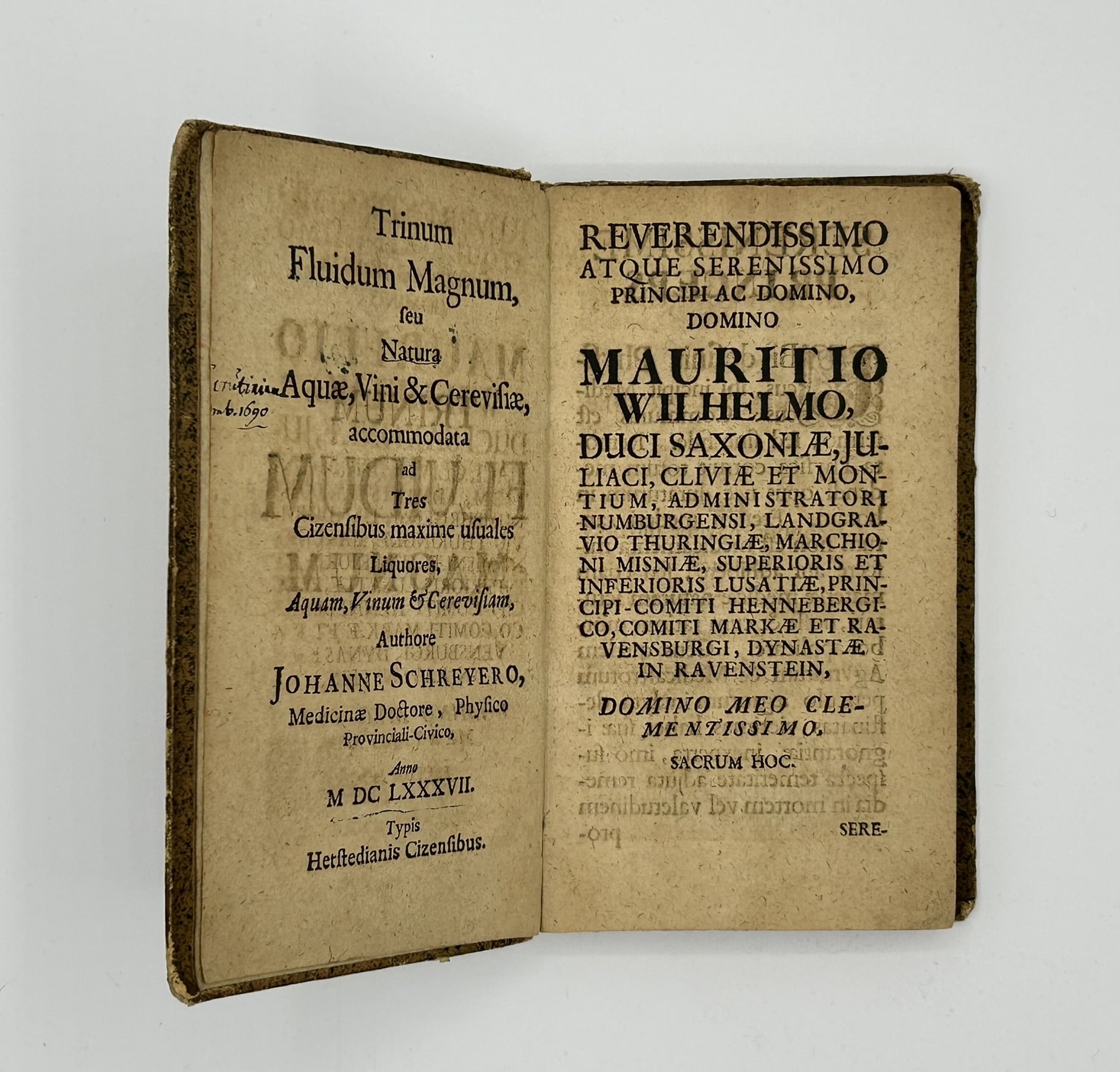

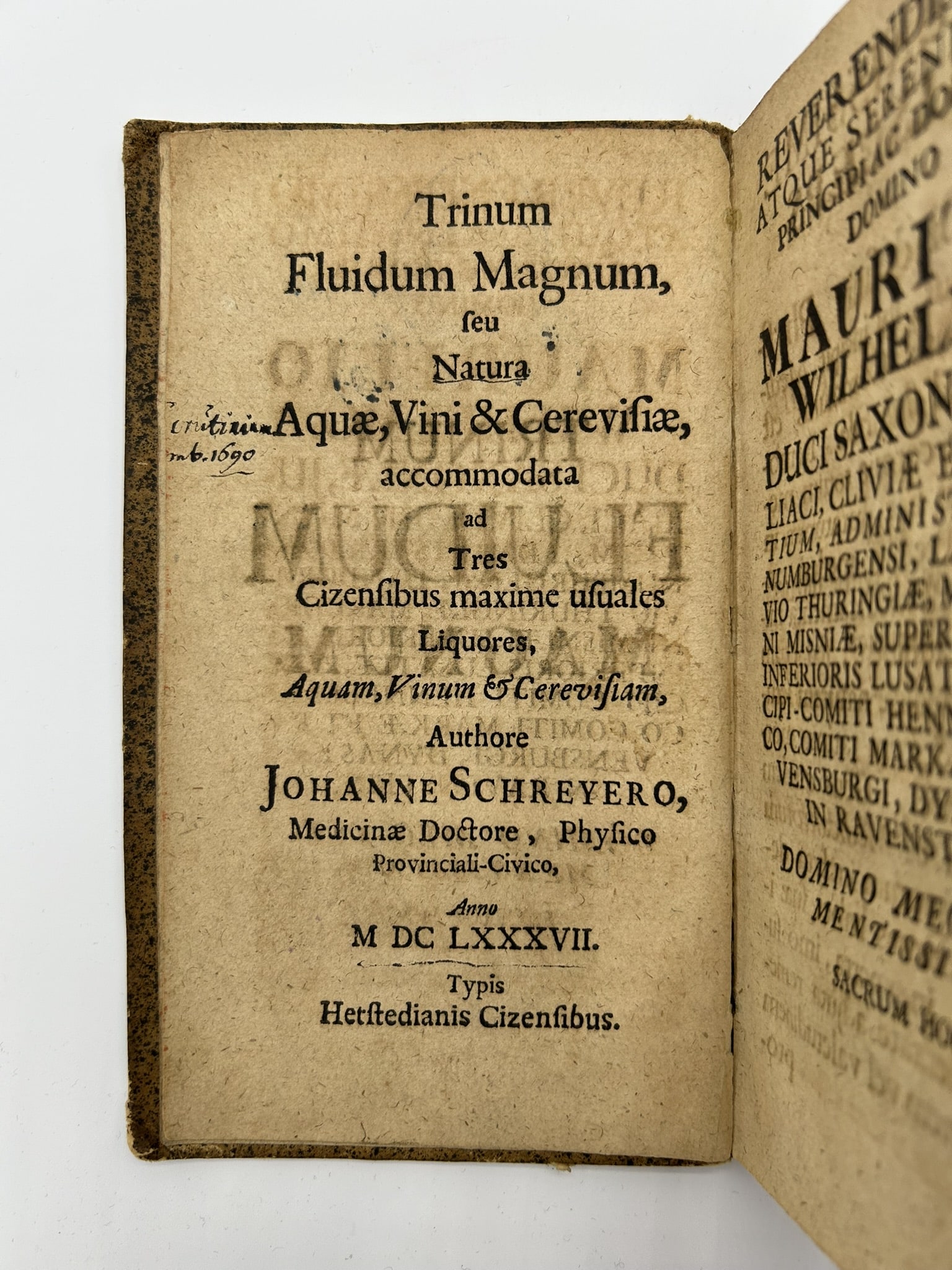

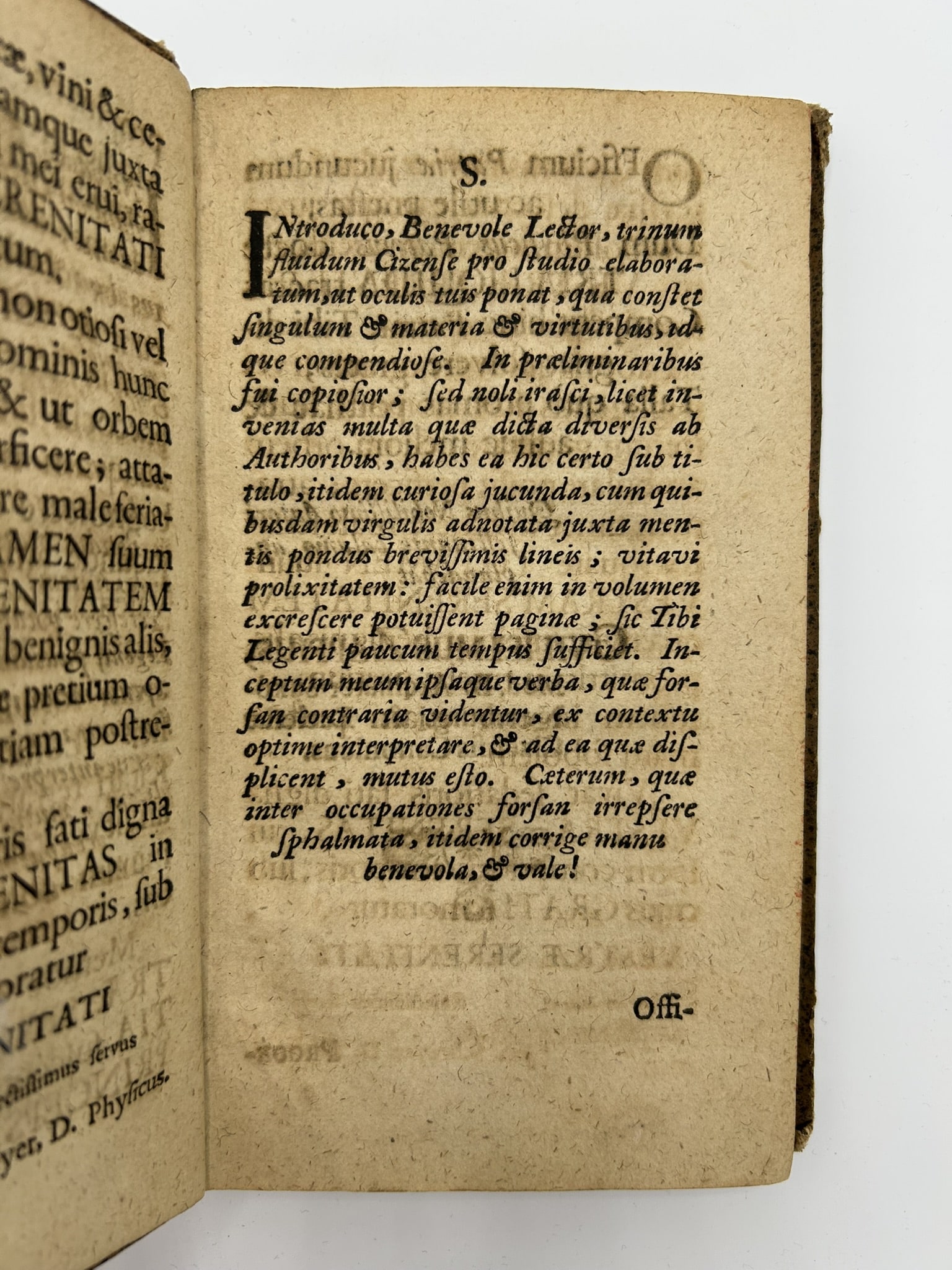

(1) Titel: „Trinum fluidum magnum seu natura aquae, vini & cerevisae…“

Autor: Johannes Schreyer

Zeitstellung: 1687 (Druck F. Hetstädt, Zeitz)

Material: Papier/ Pappe

Format: 17 x 10 x 1,5 cm

183 S., ohne Illustrationen

Sprache: Latein

Inv.Nr.: IX-3330

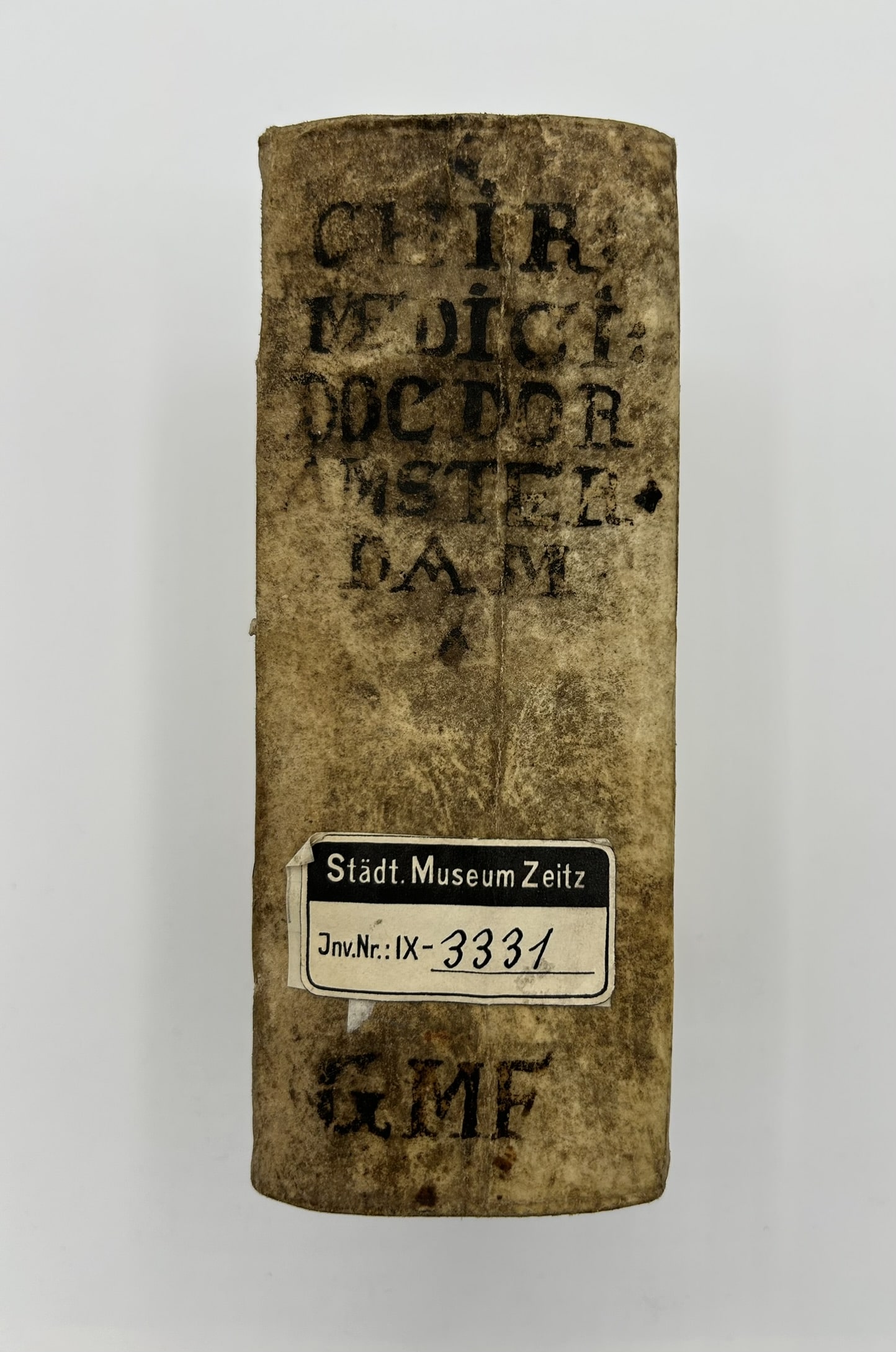

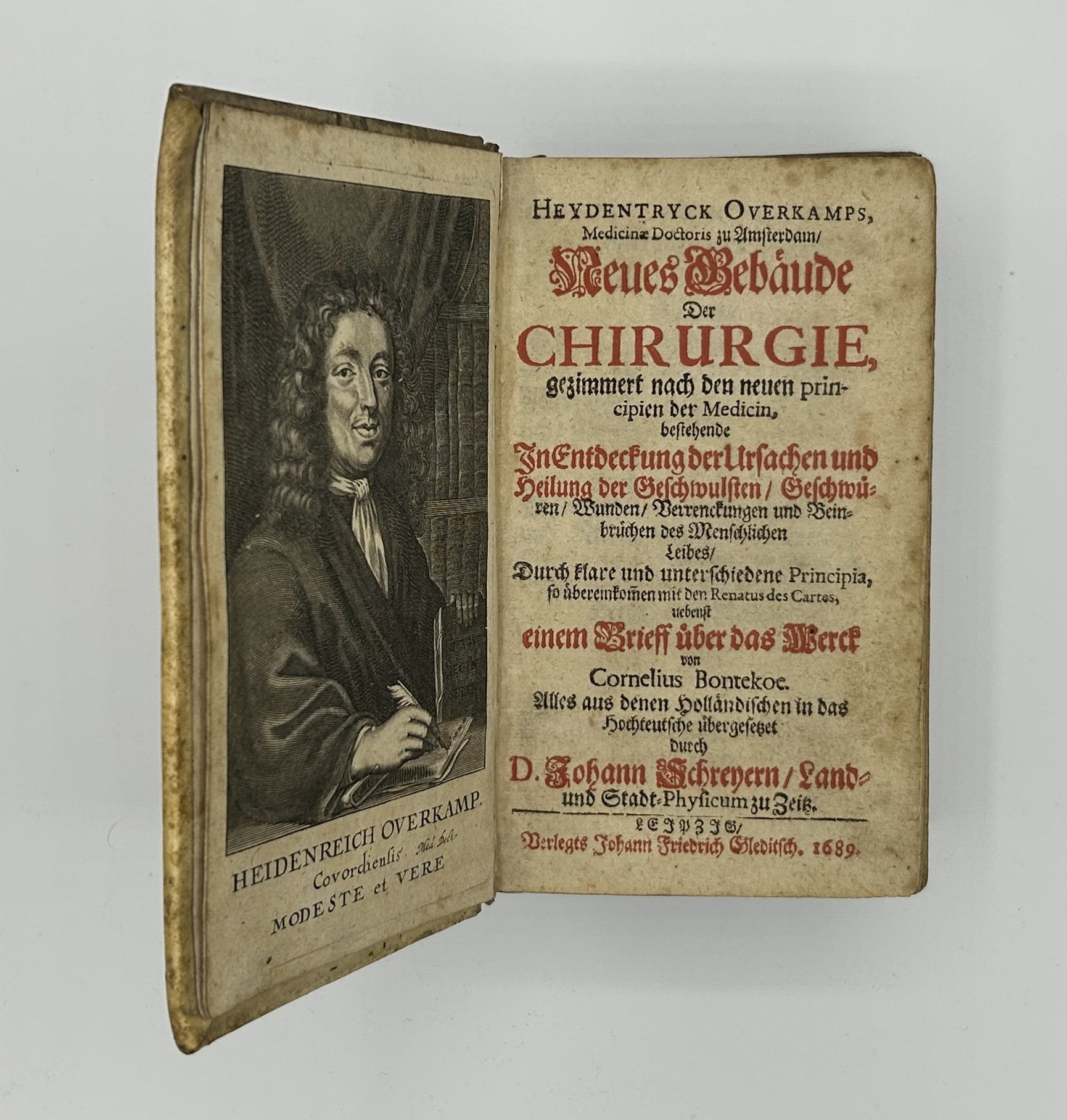

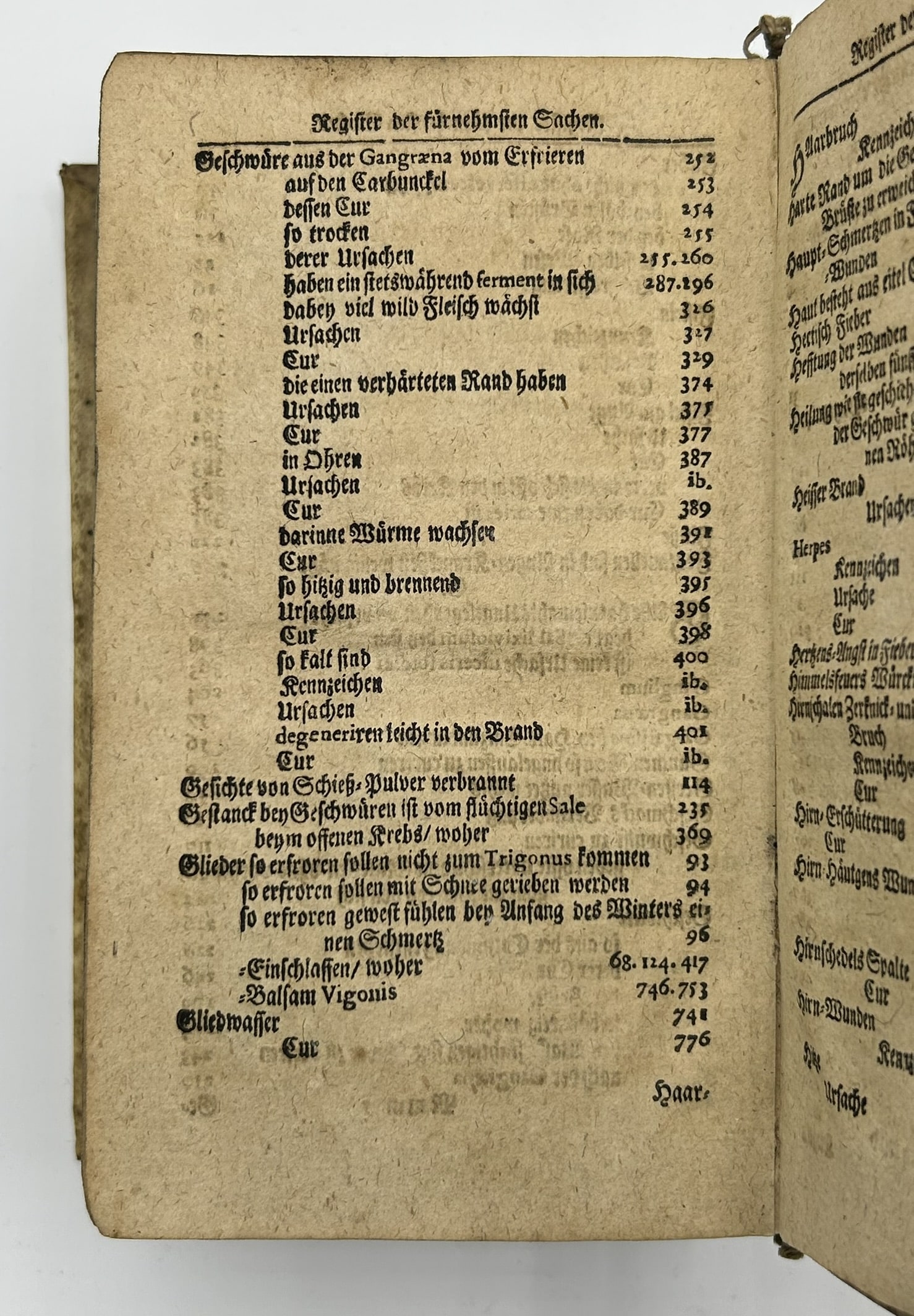

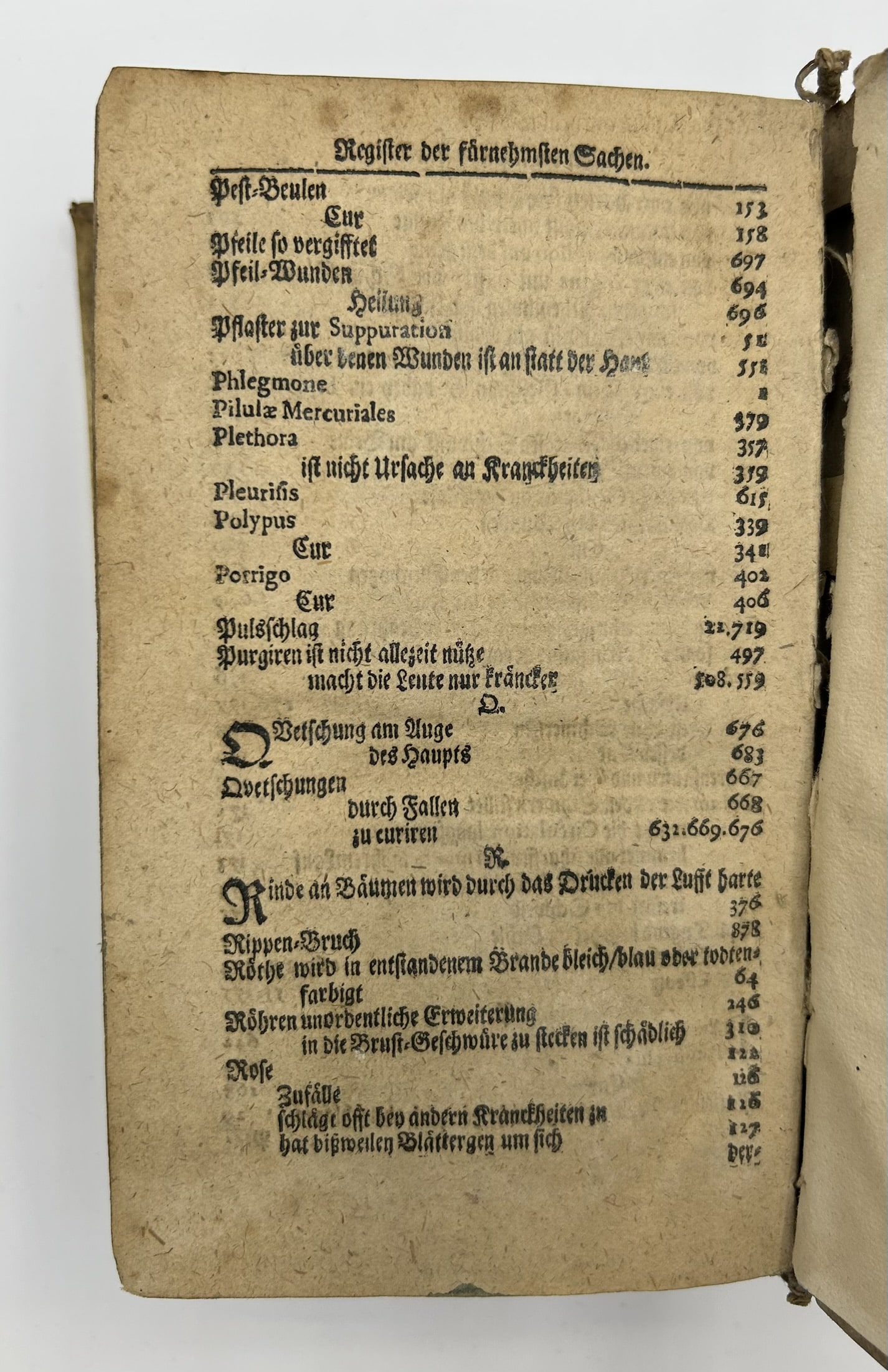

(2) Titel: „Neues Gebäude der Chirurgie“

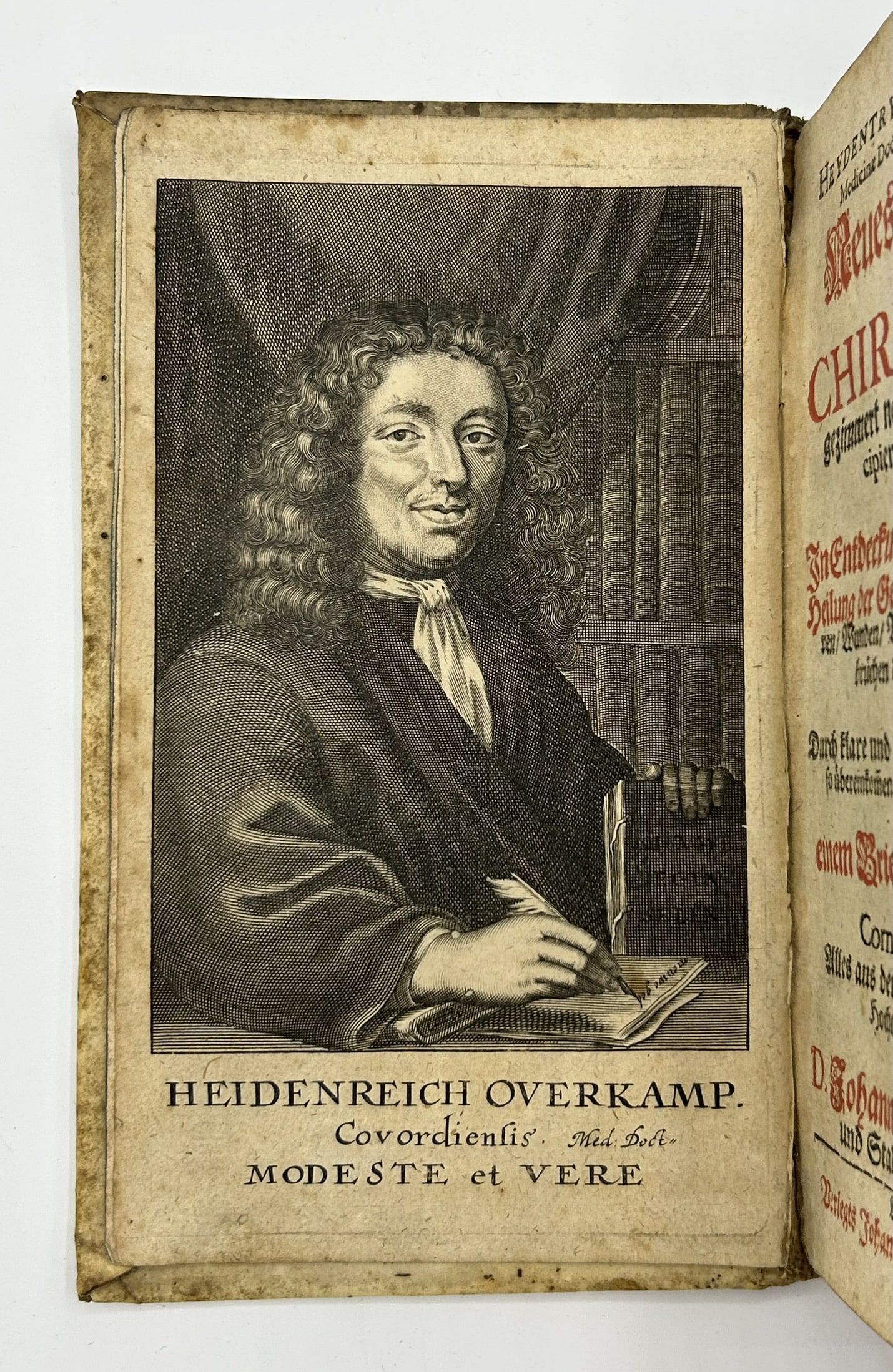

Autor: Heidenreich (Heydentryck) Overkamp

Übersetzung: Johannes Schreyer (aus dem Niederländischen)

Zeitstellung: 1689 (Druck J. F. Gleditsch, Leipzig)

Material: Papier/ Pappe

Format: 17 x 10.5 x 6,5 cm

908 S. mit Register und Frontispiz (Porträt des Autors)

Sprache: Deutsch

Inv.Nr.: IX-3331

Über dieses Glanzstück

Die beiden als „Glanzstücke des Monats“ vorgestellten Bücher befinden sich im Bestand der Bibliothek „Ernst Ortlepp“ des Museums Schloss Moritzburg in Zeitz. Sie zeugen von der für das 17. Jahrhundert modernen wissenschaftlichen Arbeit Johannes Schreyers. Dieser Zeitzer Arzt war der Erste, der die Methode der Lungenschwimmprobe in einem Gerichtsverfahren des Jahres 1681 einsetzte, um die Unschuld einer jungen Frau am Tod ihres Kindes zu beweisen.

Aber was ist eigentlich eine Lungenschwimmprobe?

Sie war der Beginn der modernen Forensik und rettete zahlreiche Frauen vor dem Schafott, nach ihm auch Schreyer-Schwimmprobe genannt. Im 17. und auch noch im 18. Jahrhundert stieg die Anzahl an Kindestötungen stark an. Gründe hierfür war vor allem die Angst vieler Frauen vor Entehrung, öffentlicher Züchtigung oder dem Verlust ihrer Arbeit als Dienstmägde und damit ihres Einkommens. Doch nicht jedes tote Neugeborene war Opfer eines Mordes, eine Totgeburt ohne Zeugen aber nicht nachzuweisen.

Das änderte sich mit dem Erfolg der ersten gerichtlich eingesetzten Lungenschwimmprobe durch Johannes Schreyer. Dabei entnahm er dem toten Kind die Lunge und legte diese in ein Gefäß mit Wasser, wo sie sofort zu Boden sank. Hätte das Kind gelebt, hätte es geatmet, so dass sich Luft in den Lungenbläschen befunden haben müsste. Eine mit Luft gefüllte Lunge jedoch würde an der Oberfläche schwimmen. Damit gilt Schreyer vielen als Begründer der modernen Rechtsmedizin, über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen seiner Untersuchung verfasste er im Jahr 1690 eine Schrift.

Johannes Schreyer war Stadt- und Kreisphysicus in Zeitz, wo er am 26.01.1631 geboren wurde und am 05.04.1695 auch verstarb. Seine Arbeit als Arzt begann er 1659, nachdem er zuvor in Jena promoviert hatte. Dabei war er in seiner Eigenschaft als Stadtphysicus neben der eigenen Praxis zuständig für die Gesundheitsvorsorge, hatte die Oberaufsicht über Apotheken und Hebammen, begutachtete als Gerichtsmediziner Verletzungen und führte amtliche Leichenschauen und Obduktionen durch, besonders bei ungeklärten Todesfällen.

Neben der oben erwähnten Abhandlung sind von Schreyer bis heute noch zwei weitere, frühere, bekannt, in denen es jeweils um die lebenswichtigsten Flüssigkeiten in Zeitz bzw. Hamburg geht. Außerdem übersetzte er einige medizinische Werke aus dem Niederländischen ins Deutsche.

Unsere beiden Glanzstücke sind Beispiele für dieses Schaffen.

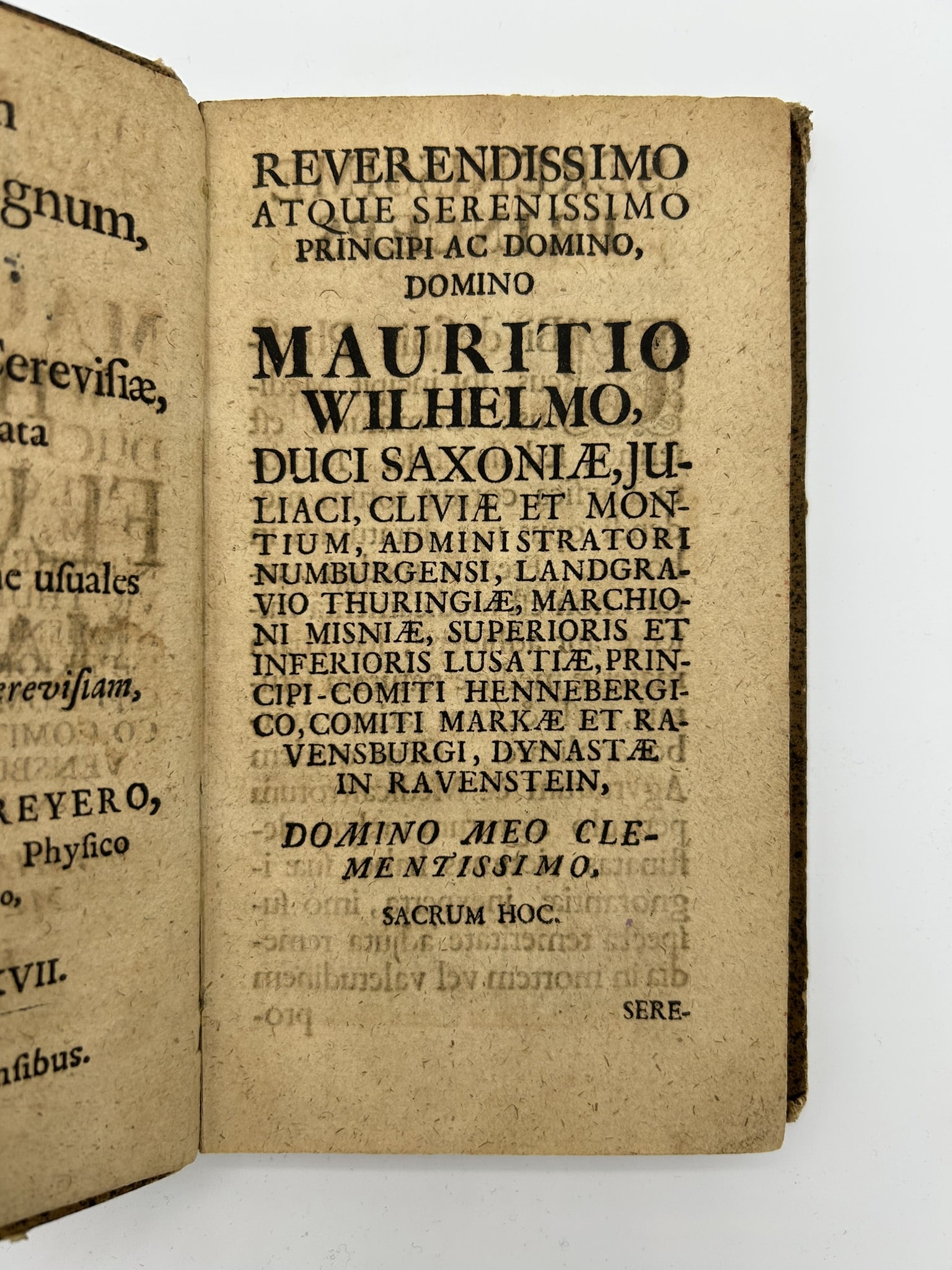

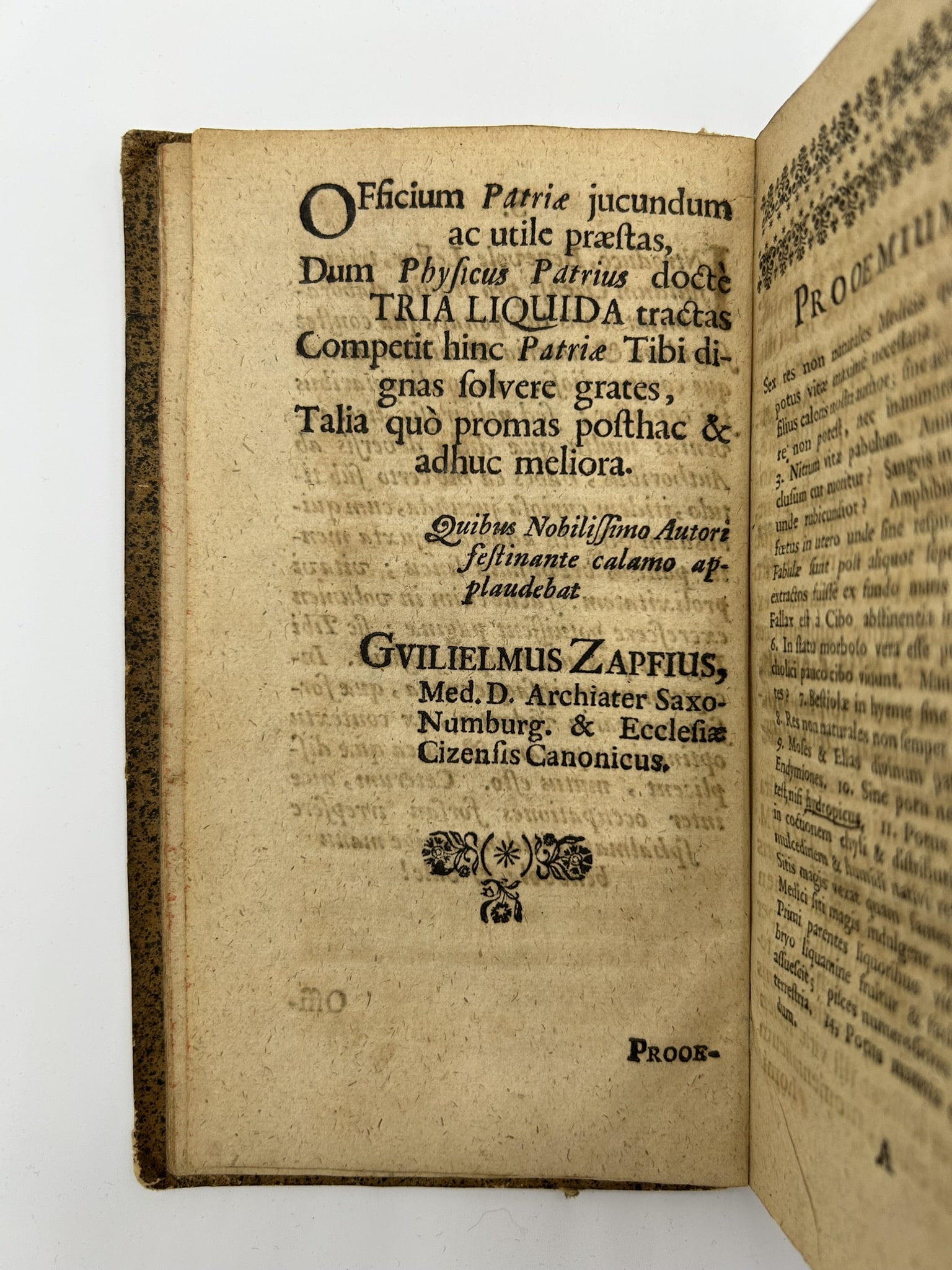

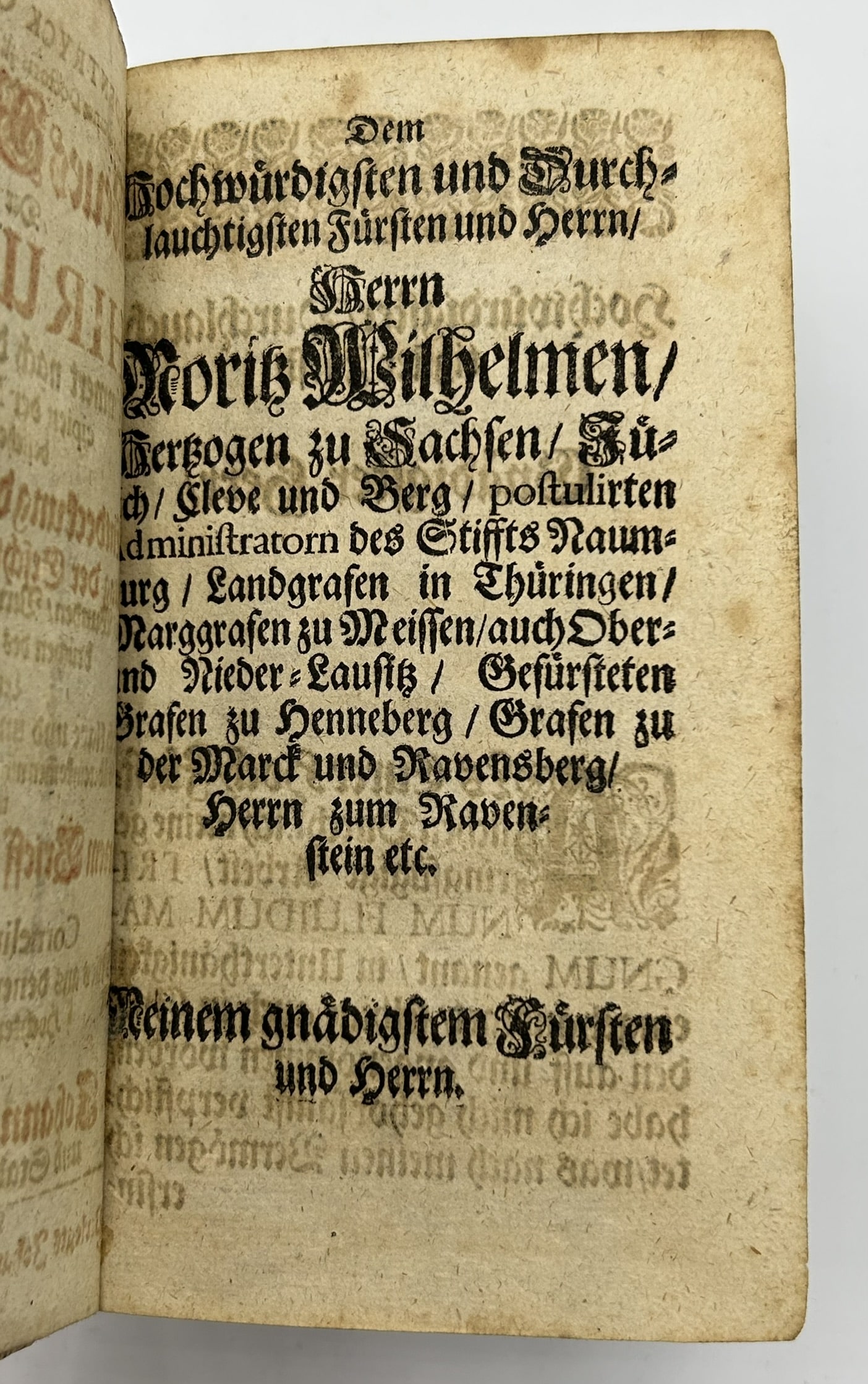

Das Werk (1) mit dem Titel „Trinum fluidum magnum“ stammt von Schreyer selbst, wurde 1687 in Zeitz gedruckt und ist seinem Herrn Moritz Wilhelm von Sachsen-Zeitz gewidmet. Es ist in lateinischer Sprache verfasst.

Das Vorwort dazu schrieb des Herzogs Leibarzt Dr. Wilhelm Zapf, was für eine hohe Wertschätzung gegenüber seinem Kollegen Schreyer spricht und dessen Arbeit er damit unterstützen wollte. Das genannte Werk besteht aus vier Teilen, von denen der erste, allgemeine, Lebensregeln zur Vorbeugung von Krankheiten enthält und das Atmen als Grundvoraussetzung für das Leben nennt. In den drei weiteren Teilen befasst sich Schreyer u.a. mit der Bedeutung, Beschaffenheit und den physikalischen Eigenschaften von Wasser, Wein und Bier für Leben und Gesundheit und im Besonderen mit der Qualität derselben in Zeitz. Dabei geht er auch auf deren Gewinnung, Herstellung und Nutzung ein und vergisst nicht, die Gefahren der Trunksucht zu erwähnen.

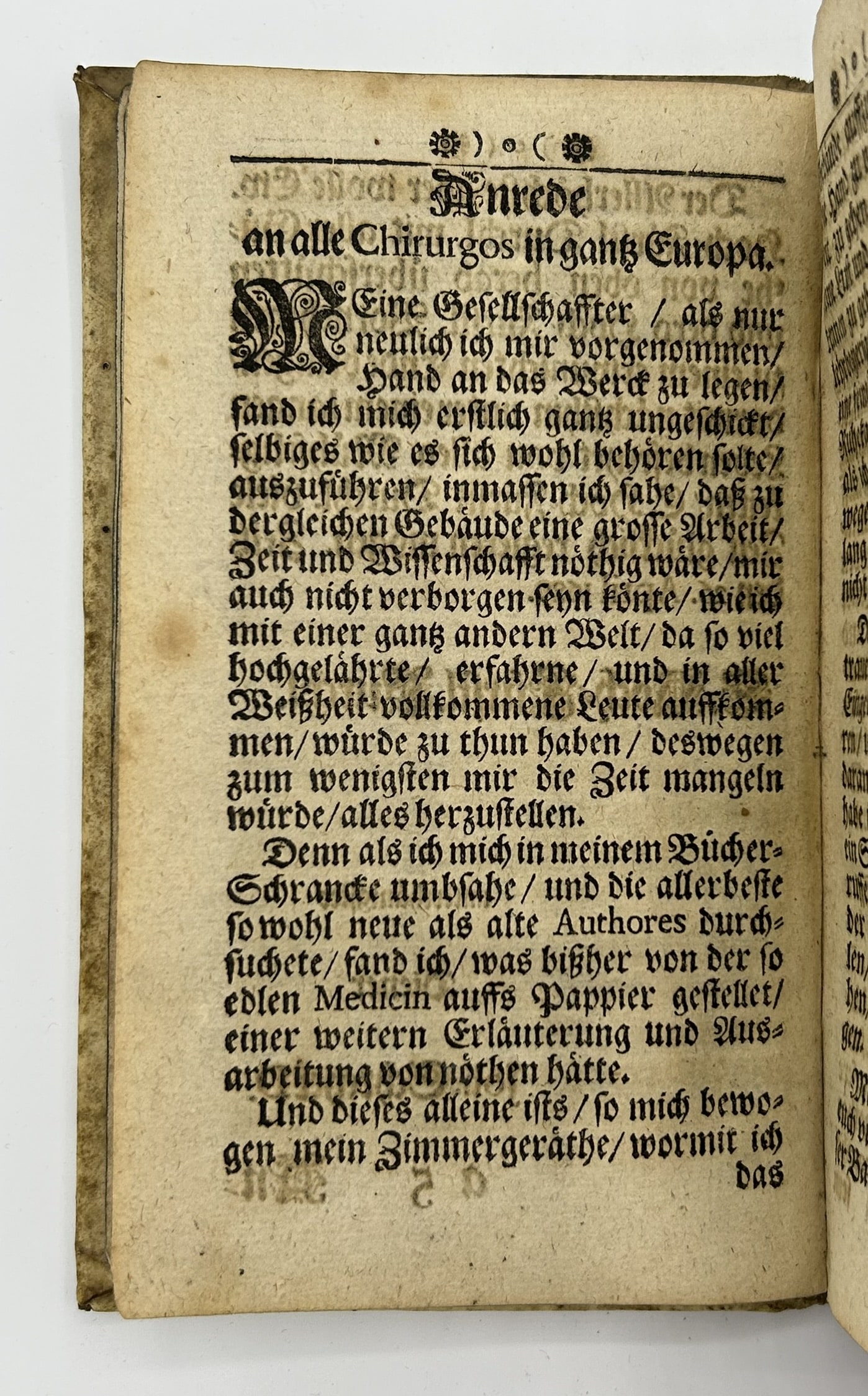

Das zweite Werk (2) mit dem Titel „Neues Gebäude der Chirurgie“ stammt von dem niederländischen Arzt Heydentryck Overkamp (1651-1692) und wurde von Johannes Schreyer ins Obersächsische übersetzt. Gedruckt hat man es 1689 in Leipzig mit einem Vorwort von Schreyer und dessen Widmung für ebenfalls Herzog Moritz Wilhelm. Neben diesen enthält das Buch eine mehrseitige Anrede an alle europäischen Chirurgen, in der die Notwendigkeit der Verbreitung neuester Erkenntnisse betont wird, erweitert durch Schreyer, der es auch Studenten, Apothekern und allen sonstigen Lesern empfiehlt.

Das eigentliche Werk besteht aus fünf Büchern mit jeweils zahlreichen Kapiteln zu allen erdenklichen Leiden, deren Beschreibung, Diagnosen, Ursachen und möglicher Heilung nebst Warnungen vor falschen und unnötigen Behandlungen. Dazu enthält es konkrete Rezepte mit Mengenangaben sowie Art und Dauer der Anwendung. Abschließend findet sich ein Kapitel- und ein alphabetisches Schlagwortregister, in denen der Autor bereits von einigen im Buch jedoch trotzdem vorgestellten Behandlungsmethoden abrät.

Text: Susann Dorfmüller

© Fotos: MSMZ